浅析“以画入砚”

浅析“以画入砚”

陈炳标

我生于砚乡,长于砚乡,耳濡目染,从小便对端砚的制作有着浓厚的兴趣。1987年始,我先后师从广东省工艺美术大师梁健、陈洪新、梁树彬老师习画制砚。20多年来,我坚持画画雕砚,并有意识地在自己的砚作当中注入一些中国画的元素,这样除使自己的砚作更具观赏性之外,还希望在沟通砚雕艺术与传统中国画艺术神韵方面进行一些有益的尝试与探索。

制砚时因石构图、因材施艺是一般同行都懂的道理,问题是如何把自己的砚作设计雕刻得更巧妙更具创意?甚至使自己的砚作更像传统中国画一样,散发出人文情怀与文人意趣?这需要我们去思考。基于这样的想法,我制砚时除注重构思与雕工,还把传统的端砚刀法与传统的中国画技法结合起来,试图为自己的砚雕创作注入一些新的生命活力。

中国画历史悠久,历朝历代,名家经典,不胜枚举,皆蕴含着中华民族优秀传统文化、艺术哲理和美学思想。这些名家经典之作,丰富了我们的历史文化与现实生活。传统中国画,对砚雕艺术的发展同样产生了深远的影响。中国画的工笔与写意,兼工带意,使砚雕作品变得繁简共容,自然升华。简时形制天然,略加凿磨,便圆活肥润,时得真趣。繁时刻画入微,栩栩如生,形态各异,便颇具意趣意韵。有的甚至写实与写意相结合,但又不着痕迹,天人合一,给赏砚者以无限的想象空间。

因此,制砚时,特别是创作山水题材砚作时,我会特别注意循中国画入自然之道,呈古雅之风,逸人文之气息的路子,另辟蹊径。

《天连碧水碧连天》砚

《天连碧水碧连天》砚(如图一)便属于这类题材的砚作。该砚获得广东省第三届民间工艺精品奖银奖:以蓝色的天青冻喻碧水,利用绿色的麻子坑石皮精雕细琢成芦苇丛。一簇簇、一丛丛、齐刷刷、绿莹莹的芦苇,将一湖鲜活可爱的粼粼碧波,映照得澄于海碧于天。野渡无人,扁舟自横。湖水、芦苇,无垠无际,仿佛与天相接,目不可及,却又相依相偎,相映成趣,仿如一幅墨韵淋漓的水墨画……

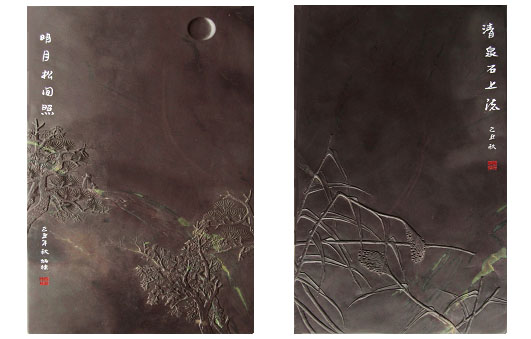

又如我的《明月松间照》砚(如图二)则以唐代诗人王维《山居秋暝》颔联“明月松间照,清泉石上流”意境入砚:皓月当空,银辉洒落在青松林间,山泉清冽,有如洁白无暇的素练,流泻于山石之上。制作该砚时,我的目的是想在诗情画意之中彰显诗人、月下抚琴者高洁的情怀以及对理想境界的追求。砚背砚面的题款用印,同样借鉴中国画的题款用印,不但增添了砚作的诗情画意,更加恰如其分地表现了诗歌的意境,并且启发了欣赏者对人文精神的追求与向往。

可见,意境是“以画入砚”作品的本质。意境是主体与物象碰撞时形成的一种心理状态,是制砚者通过酝酿构思,创作表达出来的形象化、典型化的景物以及它所显露出来的思想意蕴。要做到“以画入砚”,是特别讲究构图的神韵和意境的,要做到这些,制砚者必须付出巨大的艰辛和努力,才能将自己的意图准确、生动地在方寸砚台中表达出来。正所谓 “作品要有诗的意境,物象要有活的精神”,这要求制砚者在深入观察景物的基础上,领悟其精神实质,不但要观察体验自然环境中的物象外形,还要通过外形去理解和表现内在本质的东西,这就是“中得心源”。可以说所有艺术作品的创作都必须先立意。园林、建筑,雕塑、绘画等均如此。没有“立意”,作品就失去了灵魂。正如当代山水画家李可染先生所说“画山水最重要的问题是意境,意境是山水画的灵魂”。古人说“作画必先立意以定位,意奇则奇,意高则高,意远则远,意深则深,意古则古,意庸则庸,意俗则俗矣”,由此可见,立意对于制砚,特别是制作“以画入砚”风格的砚作非常重要!如何妙造意境呢?首先必须深入实践,到大自然中体会、摸索、寻找自己的表达方式,从真山真水中滋生妙悟和灵感,才能妙造意境!也就是说在雕刻动刀笔之前,就必须有了对所绘刻对象的初步轮廓或形态,然后才能用刀笔对意境中的自然景象在方寸砚台上表达出来。

因此,制砚时,只要通过不断学习和吸收传统中国画的绘画技法,注意造意审美,注意气韵生动,最终还是能使自己的砚作达到预先设定的“刀如笔,砚如画”的目标,令人刮目相看的。也只有这样,才能使自己的砚作更加符合审美的规律,更加符合人们的欣赏习惯。

我们要珍惜和充分利用前人留给我们的优秀传统中国画艺术,发扬优秀传统,不断探索,为砚雕艺术注入一些新的审美元素,才能创造出更完美、更优秀的端砚艺术精品。

(作者是肇庆市工艺美术行业协会会员)